この記事で解決できるお悩み

・収量を追うと倒伏してしまい、品質と収穫量が安定しない…

・毎年のように赤さび病や雪腐病に悩まされている…

・適正な茎数が分からず、春先の追肥タイミングをいつも迷ってしまう…

・土壌診断はしているけど、具体的な基肥設計に活かしきれていない…

・「きたほなみ」は収量を上げようと窒素を入れると簡単に倒れるし、品質が落ちたり、病気が出やすくなったりする

・結局、毎年の天候次第で、安定した栽培が難しい

同じ北海道で農業に携わる仲間として、このような悩みは痛いほどよく分かります。きたほなみは、収量性・品質ともに優れた北海道の基幹品種ですが、そのポテンシャルを最大限に引き出すには、少しコツが必要です。それは、まるで繊細なアスリートを育てるような「肥培管理」に他なりません。

科学的根拠と最新技術に基づいた「きたほなみ」の肥培管理の全てを、分かりやすく解説していきます。

この記事を読み終える頃には、あなたは「きたほなみ」という品種の個性を深く理解し、天候に左右されにくい、再現性の高い増収型栽培への自信を手にしているはずです。一緒に小麦栽培の勝ち筋を考えていきましょう!

【脱・倒伏】きたほなみの個性を知って「寝させない」基本戦略

「きたほなみ」の安定栽培は、まずその品種特性を深く理解することから始まります。なぜなら、倒伏のリスクは、きたほなみが持つ優れた能力の裏返しでもあるからです。ここでは、その個性と倒伏の根本原因を解き明かし、目指すべきゴールを明確にします。

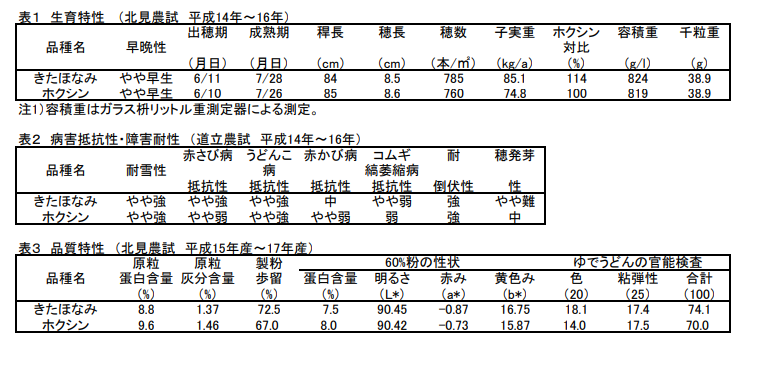

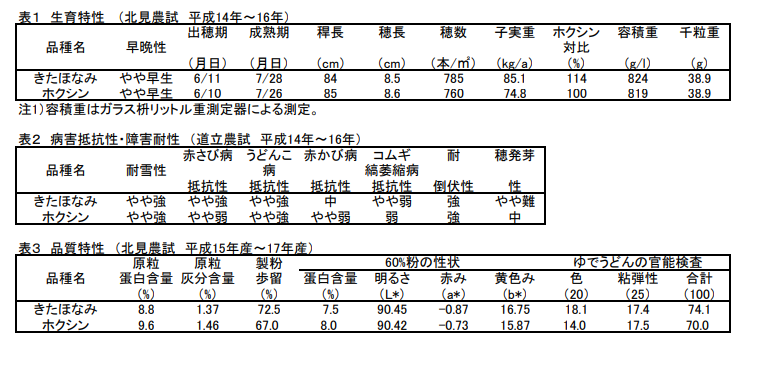

きたほなみの生育特性:多収で素直、でも「暴れん坊」な一面も

「きたほなみ」は、うどんこ病に強く、高い収量性と優れたうどん品質を誇る、まさに北海道の誇るべき品種です。特に注目すべきはその旺盛な分げつ力。これは多くの穂数を確保できる長所ですが、管理を誤ると過剰な茎数につながり、後の倒伏リスクを増大させる最大の要因となります。草丈はホクシンよりやや短く、倒伏抵抗性は「中」程度。つまり、「素質はあるが、育て方次第で良くも悪くもなる」素直な品種なのです。

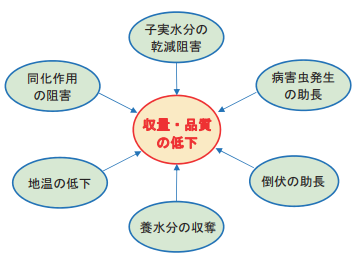

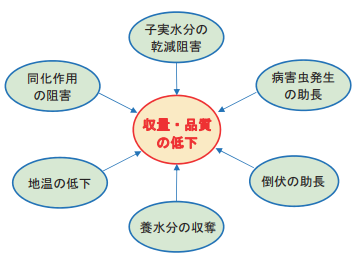

倒伏の三大原因は「窒素(N)・根・ミネラル(Ca,Si)」

小麦が倒伏する主な原因は、複雑に見えて実はシンプルです。以下の3つのポイントに集約されます。

- 窒素(N)過多:これが最大の原因です。特に生育前半での窒素の効きすぎは、必要以上の分げつを促してしまい、茎を軟弱にし、節間を徒長させます。まるで、骨格が未熟なまま筋肉だけをつけすぎた状態です。

- 浅い根群:畑が過湿であったり、耕盤が硬かったりすると、根が深く伸びることができません。浅い根は体を支える力が弱く、強風や降雨で簡単に倒れてしまいます。

- ミネラル(Ca・Si)不足:カルシウム(Ca)は植物の細胞壁を作るセメント、ケイ酸(Si)は鉄筋のような役割を果たします。これらが不足すると、茎が物理的に弱くなり、倒伏しやすくなります。

栽培のゴール:適正な茎数で「体育会系」のガッチリ体型へ

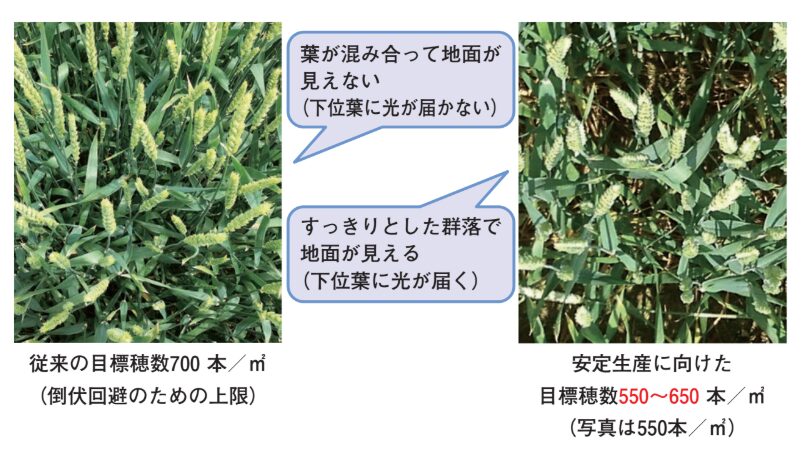

では、具体的に何を目指せば良いのでしょうか。それが「適正な茎数の確保」です。闇雲に穂数を増やすのではなく、質の高い有効な茎(穂をつける茎)を目標の本数にコントロールすることが、倒伏を防ぎ、結果的に収量と品質を両立させる鍵となります。北海道の普及指導機関が示す目安は以下の通りです

春(融雪後)の目標:600~700本/m²

秋(収穫前)の目標:550~650本/m²

この数字を羅針盤として、播種から追肥まで全ての作業を「この目標茎数に近づけるため」という視点で行うことが、きたほなみ攻略の第一歩です。

「きたほなみ」の栽培法(農産協会)

勝負は播種前に決まる!「きたほなみ」の体育の基礎を作る圃場準備

立派な穂は、健全な初期生育から生まれます。そしてその初期生育は、播種時のわずかな差で大きく変わります。ここでは、目標とする茎数管理のスタートラインである「播種」と、その成功を左右する「土壌条件」について、具体的な数値と共に解説します。

越冬前の最重要項目:排水対策と雪腐病対策

施肥や播種で悩む前に、もっとも重要なことは圃場の物理性です。圃場の表面に水が溜まるような場所は、確実に雪腐病の発生源となります。明渠や弾丸暗渠などで排水対策を徹底しましょう。また、近年問題となっているコムギ縞萎縮病は土壌伝染性の病害であり、薬剤での防除が難しいため、抵抗性品種の作付けが最も有効な対策です。2025年に北海道優良品種に認定された「きたほなみR」は、きたほなみと同等の収量・品質を持ちながら、この縞萎縮病に抵抗性を持っています。発生が懸念される圃場では、次年度の作付けを検討する価値があるでしょう。

播種量と播種方法:「深すぎず、浅すぎず」が鉄則

播種量は、後の茎数を左右する最初のコントロールポイントです。道内の標準的な播種量は乾籾で6〜7kg/10aが目安ですが、これはあくまで基準値。ご自身の圃場の土壌肥沃度や発芽率に応じて微調整することが重要です。

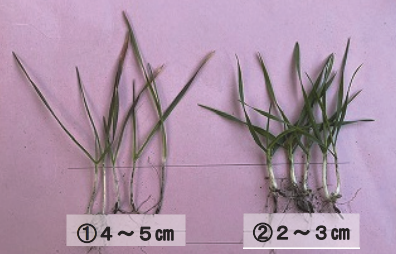

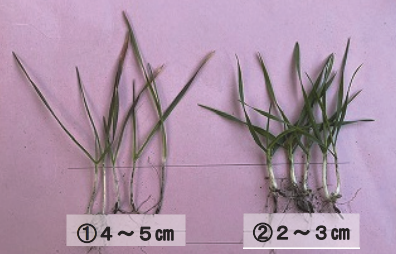

さらに重要なのが、条間12〜15cm、播種深度2.5〜3cmという「深さ」です。なぜこの深さが重要なのでしょうか?

- 浅すぎる場合(2cm未満):土壌表面の乾燥や、根雪が遅れた場合の凍害リスクが高まります。また、鎮圧が不十分だと、発芽不良の原因にもなります。

- 深すぎる場合(4cm以上):発芽までのエネルギーロスが大きく、初期の分げつ発生が遅れたり、弱々しい苗になったりする可能性があります。

まさに「深すぎず、浅すぎず」。この絶妙な深さが、越冬前の健全な生育を約束するのです。

土壌条件:pHと塩基バランスが根張りを決める

どんなに良い種を蒔いても、その土台となる土壌環境が悪ければ意味がありません。きたほなみの能力を最大限に引き出すための土壌条件は、pHとCEC(陽イオン交換容量)、そしてミネラルバランスに集約されます。

- pH:目標はpH6.5前後です。酸性土壌ではリン酸やモリブデンなどの吸収が阻害され、アルカリ性ではマンガンやホウ素などの微量要素が効きにくくなります。

- CEC:「肥料を保持する力」の指標で、15meq/100g以上が理想です。これが高いほど、施肥した肥料が無駄なく作物に吸収されます。

- Ca/Kバランス:カルシウム(石灰)とカリウム(カリ)のバランスは、根の健全な発達に不可欠です。カリ過多はカルシウムやマグネシウムの吸収を阻害し、根張りを悪くする要因になります。土壌診断に基づき、適切なバランスを保つことが重要です。

▼「CECについてもっと詳しくしりたい!」という方は必見!土壌診断書フル活用の詳細はこちら

【地域別】播種期カレンダー:気候を味方につける

北海道は広大であり、地域によって最適な播種時期は異なります。早すぎると過繁茂になり雪腐病のリスクが高まり、遅すぎると十分な分げつを確保できずに越冬してしまいます。以下に道内主要地域の播種時期の目安をまとめました。ご自身の地域の普及センターなどが発表する最新情報と合わせてご活用ください。

| 地域 | 播種時期(目安) | 播種量(目安) | ポイント |

|---|---|---|---|

| 道北(上川・留萌) | 9月中旬~9月下旬 | 7.0~8.0kg/10a | 根雪が早いが、十勝に比べると秋の生育期間をやや確保しやすい。適期播種が重要。 |

| 道央(空知・石狩) | 9月下旬~10月上旬 | 6.0~7.0kg/10a | 比較的温暖で秋の生育期間が長いため、過繁茂に注意が必要。他地域より播種量は少なめ。 |

| 道東(十勝・オホーツク) | 9月上旬~9月中旬 | 8.0~10.0kg/10a | 秋の気温低下が早く、越冬が厳しい。播種量を増やして初期個体数を確保し、春の茎数不足リスクを軽減する。 |

雑草は養水分収奪を引き起こす|異常気象の影響に拍車をかける減収要因

近年は連作や特定の作物との交互作が増えていますが、これによる影響は少なくありません。その一つが難防除雑草を増やし除草管理を難しくするというもの。病害や雑草害による収量・品質の低下を防ぐためにも、適正な輪作体系が維持できるよう作付計画を検討しましょう。

越冬前の茎数を確実に確保する施肥戦略【土壌診断フル活用】

基肥は、小麦の一生で最も重要な「体づくり」の期間である、初期生育を支える食事です。多すぎても少なすぎてもいけません。基肥の役割は非常に大きく、越冬前に「頑健茎(がんけんけい)」と呼ばれる丈夫な茎を確保する上で欠かせません。基肥が不足すると、越冬前の生育量が確保できず、結果として収量や品質が不安定になるリスクが高まります。土壌診断の結果を正しく読み解き、過不足なく与える科学的なアプローチが、後の追肥作業を楽にし、倒伏に強い体質を作り上げます。

この章では、北海道の施肥基準に基づき、秋まき小麦の基肥施肥量と、安定生産のために重要な調整ポイントを、専門的な視点から詳しく解説します。

同じイネ科の水稲で言うところの「育苗期」に当たるのが根雪までの基幹です。苗半作は伊達じゃありません。

越冬を支える基肥窒素(N)の役割と標準施肥量

窒素は作物体を作る上で最も重要な要素であり、その吸収量の多寡が生育に大きく影響します。しかし、秋まき小麦の基肥については、量が多すぎても効果は上がらないことが分かっています。

① 窒素吸収の目安と施肥標準(N 4kg/10a)

秋まき小麦が越冬前に吸収する窒素の量は2〜3kg/10a程度です。そのため、基肥の窒素施肥は、これらを賄うのに十分な4kg/10a程度を標準とすることが推奨されています。

これ以上の窒素を基肥として施用しても、増収にはつながりません。

また、後述しますが、窒素施肥全体の標準的な配分としては、基肥に4kg/10a程度、止葉期に4kg/10a程度、残りを起生期から幼穂形成期にかけて施用する体系が基本です。

② 基肥窒素ゼロは避けるべき

越冬前の生育量を確保するため、基肥窒素を0kg/10aとすることは推奨されません。越冬前の生育が十分であるほど根数が増え、根張りが良くなるため、凍上害の回避にもつながり、結果的に一穂子実重が重くなり、収量確保に繋がります。

なぜ大豆間作の麦は基肥ゼロでも生育するのか?

答えは大豆による窒素固定が起こるからです。空気中の窒素を固定して土壌を肥沃にするマメ科作物ならではの技術です。

【コスト削減】基肥窒素を減らすべき条件(N 2kg/10aへ)

ほ場の地力や有機物供給量が多い場合、標準の4kg/10aよりも減肥(2kg/10a)することが推奨されます。無駄な施肥を避け、コスト削減と環境負荷低減につなげましょう。

以下の条件に該当する場合、基肥窒素は2kg/10aに減らすことが推奨されます。

①土壌・有機物由来の窒素供給が多い場合:

- 前作残さや堆肥(牛ふん麦稈堆肥など)の施用により、2kg/10a以上の窒素供給が見込まれるほ場。

特に、C/N比が低く、すき込み直後から窒素供給が見込めるほ場副産物やすき込み、または前年秋施用を含む堆肥4t/10a以上施用されたほ場。 - 土壌診断で表層(0〜20cm)の硝酸態窒素量が2kg/10a以上の場合。

②特定の土壌条件:

- 道央・道北地域の泥炭土で適期には種した場合。

ただし、越冬前の茎数管理が難しい小麦連作ほ場では、減肥は対象としない点に注意が必要です。

リン酸、カリ、苦土:基肥で全量施用する三大要素

窒素以外の主要な養分であるリン酸(P₂O₅)、カリ(K₂O)、苦土(MgO)は、土壌中での移動や溶脱がしにくい性質を持っています。そのため、これらの要素は一般的に全量を基肥で施用するのが標準的な施肥対応です。

施肥量は土壌診断の結果に基づき調整されますが、施肥標準は以下の通りです(単位:kg/10a)。

| 要素 | 地帯区分 | 低地土 | 台地土・火山性土 | 泥炭土 |

|---|---|---|---|---|

| リン酸(P₂O₅) | 全道 | 12 | 14〜15 | 14〜15 |

| カリ(K₂O) | 全道 | 9〜10 | 9〜10 | 9〜10 |

| 苦土(MgO) | 全道 | 3〜4 | 3〜4 | 3〜4 |

【施肥標準決定のポイント】

- リン酸:台地土・泥炭土では低い値(14)、火山性土では高い値(15)を標準とします。

- カリ:低地土・台地土では低い値(9)、泥炭土・火山性土では高い値(10)を標準とします。

- 苦土:低地土では低い値(3)、その他の土壌では高い値(4)を標準量とします。

実践的な基肥量の調整と播種機調整の確認

安定した収量を実現するためには、施肥標準を基準としつつ、ほ場の状況に応じた調整が不可欠です。

① 堆肥・麦稈(わら)すき込み時の施肥調整

堆肥やほ場副産物(麦稈など)を施用した場合は、そこから供給される養分量を考慮し、施肥量を調節する必要があります。

特にC/N比が高い麦稈(80〜100)をすき込むと、分解過程で窒素飢餓が生じる危険性が高まるため、次作物(翌年)で窒素増肥を行うか、後作緑肥を栽培することが合理的とされています。

麦稈をすき込むときは、必ず窒素を施用することをお勧めします。

通常、堆肥などの有機物を施用した場合、その有機物に含まれる養分を考慮して、化学肥料を減肥することが施肥の基本です。しかし、麦稈をそのまま鋤き込んだ場合、翌年の作物は窒素飢餓に陥るため、減肥どころか、かえって窒素を追加しなければなりません。

② 土壌診断による詳細な施肥率調整

リン酸、カリ、苦土の基肥量は、土壌診断結果(有効態リン酸含量、交換性カリ含量、交換性苦土含量)に応じて施肥標準に対する施肥率(%)が定められています。土壌診断を活用することで、リン酸などの蓄積状況を把握し、過剰施肥を回避できます。

| 土壌中の有効態リン酸含量 (P₂O₅mg/100g) | 施肥標準に対する施肥率(%) |

|---|---|

| 基準値(10〜30) | 100 |

| 高い(60〜) | 50 |

| 土壌中の交換性カリ含量 (K₂Omg/100g) | 施肥標準に対する施肥率(%) |

|---|---|

| 基準値(15〜30) | 100 |

| 極高い(70〜) | 0 |

③ 播種機の施肥量調整は慎重に

グレンドリルシーダなどの播種機を使用する際は、播種前に施肥量を適正に調整することが、生育の安定に欠かせません。

種子の性状や使用する肥料銘柄が変わると繰出量も変わるため、施肥量の調整は毎年行う必要があります。施肥量などを調整する場合は、必ず取扱説明書または製作・販売元が作成している調整手順に従って行ってください。

越冬前の施肥戦略|まとめ

秋まき小麦の基肥管理は、単に肥料を施すだけでなく、越冬前の「きたほなみ」の生育を理想的な状態(頑健茎)に導くための戦略的な作業です。

- 基肥窒素は標準4kg/10aとし、越冬前の茎数確保に集中させます。

- 地力や有機物供給が多いほ場では、2kg/10aへの減肥を検討し、コスト効率を高めます。

- リン酸、カリ、苦土は移動しにくいため、全量を基肥で投入し、土壌診断に基づき適正な施肥量を確定しましょう。

頑丈な基盤(基肥)を築くことで、天候不順に強い「きたほなみ」の安定生産を実現しましょう。

まるで建築における基礎工事のように、秋まき小麦の基肥は、その後の追肥管理や天候変動に耐えうる「頑健な骨格」を作るための最も重要な土台となります。最初の土台作りを間違えなければ、多少の天候の変化があっても、安定した収量を期待できます。

様々な圃場に合わせて、NPKの3要素がバランス良く配合された小麦専用の基肥も多く販売されていますので、JAや肥料メーカーに相談するのも良いでしょう。

【きたほなみ安定生産の秘訣】見落とされがちな「ミネラル3兄弟(Ca・Si・Mg)」の驚くべき効果

窒窒素やリン酸、カリといった主要三要素の施肥管理は徹底されていることでしょう。しかし、近年、気象変動や連作の影響が大きくなる中で、土壌の基盤を整えるミネラル要素、特に「カルシウム(石灰)」、「ケイ酸(Si)」、そして「マグネシウム(苦土)」の重要性が改めて注目されています。

これらは、小麦の生育環境を根本から改善し、病害や気象ストレスに負けない丈夫な作物を育てるために不可欠です。本章では、これら「ミネラル3兄弟」がもたらす効果と、具体的な戦略を解説します。

これらは、小麦の生育環境を根本から改善し、病害や気象ストレスに負けない丈夫な作物を育てるために不可欠です。

本章では、この二つの要素が小麦栽培、特に「きたほなみ」の安定確収にどのように貢献するのか、具体的な施肥戦略と併せて解説します。

収量向上の基礎!カルシウム(石灰)による土壌pHの矯正戦略

カルシウム(石灰)は、小麦の生育に必要な養分であると同時に、土壌の酸度(pH)を適正に保つための「土台」となる非常に重要な役割を果たします。

① 小麦栽培の理想的な土壌pH

秋小麦は、酸性土壌に対する耐性が比較的弱い作物に区分されています。

安定した生育と十分な養分吸収を確保するため、は種予定のほ場ではあらかじめ土壌pHを確認し、pH 6.0~6.5に矯正することが強く推奨されています。

文献によっては「pH 5.5〜6.0」とするものもありますが、多収を実現している生産者を見てきた傾向から、筆者はもっと高くていいと考えています。

② 石灰質資材が必要となる具体的なケース

土壌診断の結果、pHが目標値を下回っている場合は石灰質資材の施用が必要です。特に以下の状況では、石灰施用が収量向上に直結します。

• 前作が馬鈴薯の場合:

馬鈴薯は、そうか病のリスクを回避するため、土壌pHを低く管理しているケースが多いです。後作として小麦を作付けする場合、石灰質資材の施用が不可欠となります。

• 水田転換畑:

転換畑では、石灰質資材の施用が不十分で低pHとなっているほ場が見られることがあります。

これらの圃場で石灰質資材を施用することで、小麦の生育が改善し、収量向上の効果が得られることが多いです。

なお、秋まき小麦(収量レベル600kg/10aの場合)の地上部全体における石灰(CaO)の吸収量は1.9 kg/10aとされています。

どれくらい石灰を施用すればいい?

石灰施用量の上限は100kg/10aを目安に考えてください。例え生石灰でも、100kgと200kgの区画を比較すると有意差はほとんどありません。

水田のpHを意識している生産者は少ないと思いますが、平均でpH5.3前後であることが多いです。

実践的!ケイ酸(Si)がもたらす「融雪促進」と「補給」の二重メリット

ケイ酸は、作物体の強化や光合成効率の向上に関与する要素ですが、北海道の秋小麦栽培において、特に実用的なメリットを提供します。

① 冬季管理で役立つ融雪促進材としての利用

ケイ酸を含む資材は、雪が積もる冬から春にかけての管理に活用できます。融雪材としてケイ酸を含む資材を使用することで、融雪促進の効果が得られ、同時にケイ酸補給にも効果的です。

- 目的と効果: 融雪を早めることで、春先の耕起作業の早期化や圃場の乾燥促進に繋がり、作業性を改善します。また、ほ場の乾燥が早まることで、地温の上昇が促され、乾土効果が得られやすくなります。

- 散布量と時期: 融雪材は10aあたり40〜60kg程度を散布します。散布適期は、日平均気温が-3℃以上で、かつ20cm以上の新雪が積もらない時期が目安とされています。

- 散布方法の工夫: 融雪材を均一に散布せず、ムラを作ることで、雪解け時に表面積が広がり、融雪がより一層促進されます。ただし、極端な早期融雪は、凍上害の発生などにより、生育および収量に悪影響を及ぼす可能性があるため、積雪深や気象予測を考慮して散布の要否を検討する必要があります。

- 倒伏軽減:ケイ酸が吸収されると細胞壁の上に「ケイ化細胞」を形成します。これにより、作物体が硬くなって倒伏しにくくなります。

- 病害虫軽減:ケイ化細胞は細胞壁の上にコーティングを施すようなイメージです。虫や病気から守る効果があります。

② 土壌診断に基づくケイ酸施用

「北海道施肥ガイド2020」では、主要な養分(窒素、リン酸、カリ、苦土)に加えて、ケイ酸の施用量も土壌分析値に対応して示されており、肥料費高騰の中での低コスト化と安定生産のために土壌診断に基づく施肥対応が重要視されています。

筆者の経験則から、ケイ酸が基準値を超えている圃場はほとんどありません。毎年、ケイカルを100kg施用している水田ですら基準値未満が大半です。

第三の選択肢「マグネシウム(苦土)」で茎数を増やさずに葉色を上げる!

ここで、多くの生産者が抱えるジレンマについて触れたいと思います。

茎数過多で倒伏が怖いから窒素を絞りたい。でも、そうすると葉色が抜けて光合成能力が落ちてしまう…

この「茎数と葉色のトレードオフ」を解決するカギこそが、マグネシウム(Mg)です。

葉緑素の中心にはマグネシウムがある

中学校の理科を思い出してください。葉色の濃さを決める「葉緑素」の化学式はC₅₅H₇₂O₅N₄Mg。その中心にはマグネシウムが位置しています。つまり、窒素(N)だけでなく、マグネシウム(Mg)がなければ葉緑素は作られないのです。

起生期に「苦土」を効かせるメリット

窒素を追肥すると茎数が増えてしまいますが、マグネシウムなら茎数を過剰に増やさずに、葉色(光合成能力)だけを向上させることが可能です。

- 光合成速度の向上: 道総研のデータでも、マグネシウム施用により光合成速度が向上し、千粒重が増加した事例があります。

- アルミニウム害の軽減: 苦土を吸収した根はクエン酸を放出し、酸性土壌で根を傷めるアルミニウムを無害化する働きもあります。

これまでの「窒素で葉色を上げる」常識を捨て、「苦土で葉色を作る」という新しいアプローチを取り入れてみませんか?

▼「茎数は多いのに色が薄い」とお悩みの方は必見!マグネシウム活用の詳細はこちら

詳細記事:きたほなみの茎数を増やさず、葉色を維持向上させるワザ|秋小麦【北海道農家必見】

まとめ:地力強化こそ安定生産への近道

カルシウムで土台(pH)を整え、ケイ酸で防御力(茎の硬さ)を上げ、マグネシウムで実利(光合成)を取る。

これらミネラルの適切な管理が、過繁茂による倒伏や病害のリスクを軽減し、天候に左右されない強靭な「きたほなみ」の生育を支えます。基盤となる土壌の力を最大限に引き出し、安定した農業経営を目指しましょう。

まるで建築において、どれだけ豪華な内装(追肥管理)を施しても、しっかりとした基礎(pH矯正)と、冬の厳しい環境(積雪)を乗り越えるための工夫(融雪促進)がなければ、建物(収量)は揺らいでしまいます。基盤となる土壌の力を最大限に引き出し、安定した農業経営を目指しましょう。

【最重要】秋の茎数コントロール:窒素を「絞る勇気」を持つ

きたほなみ栽培の成否は、「秋の管理で8割決まる」と言っても過言ではありません。秋のうちに目標とする茎数を確保し、過繁茂にさせず、ガッチリとした姿で冬を迎えること。これが春以降の安定生産につながる最大のポイントです。そのためには、窒素を「入れる」のではなく、「効かせる」管理へと意識を転換する必要があります。

秋期分げつ確保のゴール:葉齢4.0〜5.0で800~1200本/m²

播種後、順調に生育が進むと、主茎の葉が3.5枚目を出した頃から分げつが旺盛になります。目標は、積雪前に主茎の葉齢が4.0〜5.0葉の状態で、茎数が800~1200本/m²に達していることです。この状態が、雪腐病のリスクを抑えつつ、十分な穂数候補を確保できる理想的な姿です。

目標とする茎数と葉齢は地域によって差があります。皆さんのご当地で推奨される茎数を基準にしてください。

茎数過多を防ぐ窒素制限のタイミング

ここで重要になるのが、「窒素を効かせすぎない」ことです。特に、地力の高い圃場や、前作で緑肥などを利用した圃場では、基肥の窒素を控えめにする「勇気」が求められます。もし、生育が旺盛すぎて葉色が濃く、目標茎数を早々に超えてしまいそうな場合は、追肥で調整するのではなく、自然に生育が落ち着くのを待つのが得策です。秋に窒素を絞ることで、地上部の生長が緩やかになり、その分エネルギーが根の発達に向けられ、より深く頑丈な根群が形成されます。

地上部の生育と地下部(根張り)は相反することが多々あります。遠目から圃場を見て判断するのではなく、根っこをきちんと確認しましょう。

春の追肥戦略と倒伏防止:世界の技術に学ぶ精密管理

近年、多肥による穂数過多や倒伏リスクが増大する中、「きたほなみ」の止葉期追肥の判断は非常に繊細さが求められます。倒さず、高収量を確保するためのベストな施肥戦略を、プロの視点から詳しく解説します。世界の先進農業に学びながら、より精密な管理を目指しましょう。

追肥窒素(N)の施肥標準(kg/10a)

秋まき小麦の窒素の施肥標準は、基準収量に応じて地域や土壌区分により異なります。

| 地帯区分 | 基準収量 (kg/10a) | 低地土 | 台地土 | 火山性土 | 泥炭土 |

|---|---|---|---|---|---|

| オホーツク東部沿海 | 720 | – | 18 | 18 | – |

| オホーツク内陸、十勝中央部 | 660 | – | 16 | 16 | – |

| 道南、道央、道北の一部 | 580 | 14 | 14 | 14 | 12 |

| 十勝沿海および釧路の一部 | 600 | – | 14 | 14 | 12 |

| 十勝山麓 | 630 | – | 15 | 15 | – |

| 根釧内陸 | 540 | – | 13 | 13 | – |

基準収量が30kg/10a増減するごとに、窒素施肥量を1kg/10a程度増減させることが目安とされていますが、過大な収量を設定しないよう注意が必要です。

第1回追肥(起生期):越冬後の「お目覚めごはん」

融雪後の春は、秋に確保した茎の中から、質の良い穂となる「有効茎」を選抜し、仕上げていく大切な時期です。小麦が活動を再開する「起生期」に行うのが第1回追肥です。これは、越冬で消耗した体力を回復させ、春の新たな分げつ(春分げつ)を促すための重要な追肥です。施肥量の目安は窒素成分で2〜3kg/10a。ただし、これは秋の生育状況によって大きく変わります。

- 秋に茎数が確保できている場合(600本/m²以上):春分げつは不要です。この追肥は幼穂(穂の赤ちゃん)を育てるためのものと位置づけ、幼穂形成期まで待つか、ごく少量にとどめます。

- 秋の茎数が少ない場合(500本/m²未満):この追肥で積極的に春分げつを発生させ、目標茎数に近づける必要があります。

この判断こそ、きたほなみ栽培の腕の見せ所です!!

追肥よりも先に、「殺菌剤+液肥」の葉面散布という裏ワザがあります。越冬で体力を消耗している小麦は根も傷んでいます。多少なりとも雪腐れ病の菌もいるでしょう。そんな麦にはベストな選択肢かもしれません。

第2回追肥(幼穂形成期):品質を決める「勝負メシ」

第2回追肥は、穂の大きさと粒数を決定づける最も重要な追肥で、幼穂形成期(主茎の根元を裂くと1mm程度の幼穂が確認できる時期)に行います。施肥量の目安は窒素成分で8〜10kg/10a。この時期の窒素は、収量だけでなく、タンパク質含有量など品質にも大きく影響します。

次に行う「第3回追肥」がどうしても実施できない場合は、緩効性肥料や被覆尿素肥料(DCS)などを利用しましょう。窒素がゆっくりと効き、倒伏リスクを抑えながら品質を高める効果が期待できます。

第3回追肥(止葉期追肥):子実(籾)を太らせるダメ押し「デザート」

秋小麦(きたほなみ)の止葉期に施用する窒素の主な役割は、登熟後半まで葉の光合成能力を維持し、子実(粒)のタンパク質含有率を調整することです。この時期の窒素追肥は、収量構成要素(穂数など)がほぼ確定した後に行われるため、収量アップよりも品質管理に重きが置かれます。

ここで窒素が不足すると「細麦」が発生します。

標準的な施肥量

秋まき小麦の窒素施肥標準において、止葉期の窒素追肥は4kg/10a程度とすることが、標準的な施肥量として設定されています。硫安20kg程度となります。ただし、この時期の生育をよく観察して、「20kg以上入れても倒れない」と判断できるならさらに入れましょう。

理想の草姿は「ピンと立つ止葉」

理論的にはわかるが、実際には何kg追肥すべきか難しい…

追肥のするしないも含めて判断するため、必ず止葉期に草姿(葉の立ち具合)を確認しましょう。

- 受光態勢の良い理想的な草姿:止葉が「ピン」と立つ草姿です。これは、下位葉まで光が効率的に届く、光合成効率の高い状態を意味します。

- 受光態勢の悪い草姿:もし止葉が垂れている場合、それは施肥過多であった可能性を示唆しています。受光態勢が悪いと、登熟期間中に日照不足(寡照条件)となった場合、細麦や減収のリスクが増大します。この場合、さらなる窒素投入は避けるべきです。

草姿が良好であれば追肥は必ず実施しましょう。

逆に、上位茎(葉耳高10cm以上)の茎数を調査し、下記に該当するなら控えるべきです。

- 茎数が900本/㎡以上の場合:倒伏の可能性が「大」と判断されます。穂数過多による倒伏が発生すると、細麦や容積重の低下を助長し、品質が著しく低下します。倒伏リスクが高いほ場では、追肥は極力控えるべきです。

止葉期追肥を成功に導くための総合戦略

止葉期追肥の判断は、春先の生育管理(起生期・幼穂形成期)と密接に連携しています。

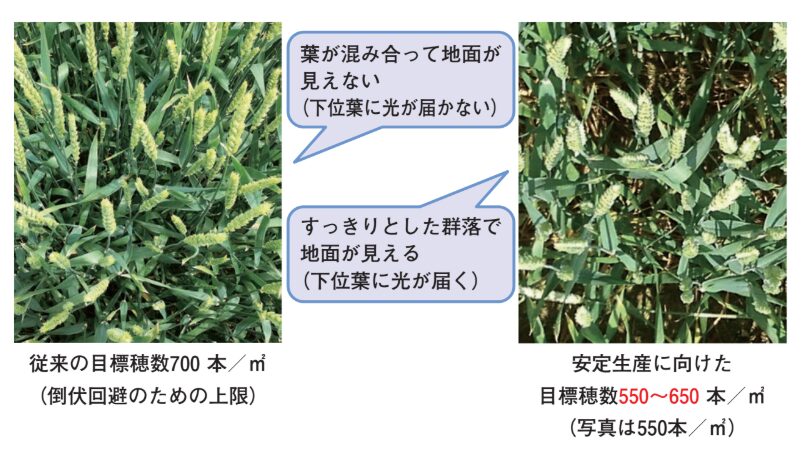

①穂数「550〜650本/㎡」を目標とする管理

「きたほなみ」は一穂粒数が多いため、穂数過多になると細麦になりやすい特性があります。天候に左右されにくい安定生産を実現するためには、成熟期の目標穂数を550〜650本/㎡に抑えることが推奨されています。

例えるなら、茎数過多=子どもが多すぎる状態。ご飯の奪い合いが起きるため、栄養失調が起き、体格のよい立派な大人になれません。これが細麦です。

もし起生期茎数が過剰であった場合(例:1,000本/㎡以上)、起生期追肥を幼穂形成期に遅らせる(幼穂形成期重点追肥)戦略が有効です。これにより、茎数過多を抑制し、受光態勢を良好に保つことができます。

春先の管理でこの目標穂数・受光態勢が確保できていれば、止葉期追肥で倒伏リスクを最小限に抑えることができます。即ち、重きって窒素を入れることができるので、千粒重を向上させて最終収量を押し上げるポテンシャルが生まれます。

②高温少雨・寡照条件への備え

登熟期間中に日照不足(寡照)となると、受光態勢の悪いほ場(多肥・過繁茂)ほど減収が大きくなる傾向があります。

止葉期追肥の判断は、「登熟期間中の日照不足に負けない草姿(受光態勢)を維持できているか」という視点に立ち、過剰な窒素投入で草姿を悪化させないことが、安定生産への最善策となります。

天候不良でダメだった、というのは言い訳か…

茎数コントロールを徹底して受光態勢を向上させていると、天候の影響は最小限に抑えられます。周囲の平均収量から頭ひとつ抜けられます。

世界の潮流:衛星データで追肥を最適化する「精密農業」

ここで、世界の先進事例に目を向けてみましょう。農業大国であるヨーロッパや北米では、「プレシジョン・アグリカルチャー(精密農業)」が主流になりつつあります。例えばドイツでは、人工衛星が撮影した圃場の画像データから、作物の生育ムラ(葉色の違い)をAIが解析。そのデータに基づき、トラクターが窒素が足りない場所には多く、足りている場所には少なく、と自動で施肥量を調整しながら走行します。

これは、圃場全体の平均的な生育状況で判断するのではなく、1平方メートル単位のピンポイントな要求量に応える究極の追肥管理です。これにより、無駄な肥料を削減し、環境負荷を低減しながら、倒伏リスクを最小限に抑え、収量を最大化するという、まさに一石三鳥の効果が実証されています。北海道のような大規模経営体にこそ、将来的に大きな可能性を秘めた技術と言えるでしょう。

病害対策:肥培管理と連動した「病気にさせない」環境づくり

近年、気象変動の影響により、収量と品質を両立させることが難しくなっています。特に、病害の発生は収穫量を減らし、子実の充実不足(細麦)を招く深刻なリスクです。きたほなみ栽培における病害対策の基本は、農薬に頼る化学的防除だけでなく、病気が発生しにくい健全な生育環境を整える「耕種的防除」の徹底にあります。

多収を狙った過度な窒素施肥や播種量過多による過繁茂状態は、倒伏リスクを高めるだけでなく、病害発生を助長する最大の要因となります。多肥圃場では植物体が軟弱となり、様々な病害にかかりやすくなります。

本章では、きたほなみの高品質・安定確収を実現するための、具体的な耕種的防除戦略と主要病害ごとの対策を解説します。

赤さび病:窒素過多による「軟弱な葉」が狙われる

赤さび病は、春先に気温が上がり、湿度が高くなると発生しやすくなります。特に、窒素過多で葉色が濃く、軟弱に育った小麦は、病原菌にとって格好のターゲットです。葉が過繁茂になっていると、株元の風通しが悪くなり、多湿な環境が長時間続くため、さらにリスクが高まります。春先の追肥を適切に行い、無駄な分げつを増やさないことが、結果的に赤さび病の予防につながるのです。

雪腐病:越冬前の「過繁茂」が最大の原因

雪腐病は、根雪期間が長い北海道の宿命ともいえる病害です。この病気の発生を助長するのが、越冬前の過繁茂状態です。秋のうちに窒素を効かせすぎて葉が茂りすぎると、雪の下で葉が蒸れて腐敗し、そこから病原菌が蔓延します。秋の茎数を800〜1200本/m²に抑えるという目標は、この雪腐病のリスクをコントロールするためにも極めて重要です。

肥料過多と病害の関係:健康な体には病気は寄り付かない

これは人間と同じで、不健康な食生活(肥料過多)は病気を引き寄せます。特に窒素過多は、作物体内のアミノ酸バランスを崩し、病原菌や害虫が好む状態を作り出してしまいます。一方で、前述したけい酸(Si)は、茎葉の細胞壁を物理的に硬くし、病原菌の侵入そのものを防ぐ効果があります。適正な施肥設計と、土壌のミネラルバランスを整えること。これが、農薬だけに頼らない、持続可能な病害管理の基本です。

最後の仕上げ:出穂期以降の品質・収穫管理

長い栽培期間を経て、いよいよ収穫です。ここでの作業が、最終的な手取り収入に直結します。最高の品質を保ち、1年間の努力を最高の形で締めくくるためのポイントを解説します。

きたほなみ「成熟期」の科学的定義と変動要因

収穫作業の計画を立てるためには、まず小麦がいつ「成熟期」に達するのかを正確に把握する必要があります。

①「成熟期」とは穂水分40%に達した日

秋小麦における成熟期とは、穂水分が40%に達した日と定義されています。この成熟期を迎えた後、どれだけ子実が充実するか(登熟)が最終的な収量と品質を決定します。

登熟期間:登熟期間は、出穂期の翌日から成熟期までの日数として記録されます。

登熟期間は、日中の日照量(日射量)が多く、最低気温が低いほど多収となりやすい傾向がありますが、収量を確保するには、この登熟期間の長短に合わせた収穫のタイミングがカギとなります。

気温はどうにもできませんが、光合成は技術的にコントロール可能。計数管理の重要性はここにもつながります。

②異常気象による登熟期間の変動リスク

近年、北海道では登熟期間中の気温が極めて高く経過する年が増えており、登熟期間が平年よりも短縮する傾向が見られます。

- 高温の影響:登熟日数の短縮は、主に登熟期間中の平均気温の高さが主要因であり、平均気温が高いほど登熟日数は短くなります。

- 短縮と細麦:登熟日数が短縮したからといって、必ずしも細麦になるわけではありません。「きたほなみ」は乳熟期以降の乾物生産量が高い特性を持つため、穂数を適正に管理し受光態勢を整えていれば、登熟日数が短くても細麦にならず、収量は確保できます。

- 収穫判断の難しさ:しかし、登熟が早まることで、収穫作業の適期が集中し、ほ場ごとの収穫判断が例年以上にシビアになります。

異常な高温でも多収は可能。ただし、より高度な技術力が必要!!

収穫適期を見極める「三つの手順」

秋小麦の収穫適期を逃さないためには、気象データや生育状況を総合的に判断し、適切な手順で判断を進めることが重要です。

手順①:積算気温(出穂期以降)による成熟期の予測

成熟期の具体的な目安を予測するために、出穂期以降の積算気温を利用する方法があります。

- 稲作の目安:稲作では、出穂期以降の日平均気温の積算値が950℃に達する日が成熟期の目安とされています。この予測値から、収穫適期は950℃〜1,000℃を目安に判断されます。

- 小麦への応用:小麦においても、この積算気温の概念を応用し、出穂期からの気温の推移を記録することで、経験的な成熟期の予測に役立てることができます。

- 登熟好適指数:登熟期間中の積算日射量を最低気温の平均値で割った登熟好適指数を記録し、その年の気象条件が収量に有利か(多収が期待できるか) を把握することで、収穫時期の優先順位付けに役立てることができます。

積算気温を算出するための元データ(日平均気温や日射量など)は、主に気象台が提供する気象情報に基づいています。

• データソース:気温、降水量、日射量などの気象概要は、気象庁の官署地点(帯広、網走、札幌など)のアメダスデータ平均値が分析に用いられています。

• 気象情報:一般的な天気予報や農業気象情報は、気象庁のホームページで確認できます

手順②:穂水分による成熟期の判定

「成熟期」は穂水分40%に達した日と定義されているため、水分計を用いて穂水分がこの基準を下回ったことを確認します。

成熟期を迎えることで、子実の充実が完了に近づき、収穫が始まります。

手順③:試し刈りによる子実の充実度の最終確認

穂水分による成熟期予測の後、最終的な収穫開始の判断は、実際に子実を収穫・調整して充実度を確認することが最も確実です。

- 子実の品質確認:収穫を予定しているほ場の中から平均的な株をサンプルとして採取し、子実の充実度や粒の細さ(千粒重)、容積重を簡易的にチェックします。

- 品質の判断基準(稲作の参考例):稲作では、試し刈りを行い玄米の整粒歩合が70%以上となれば収穫適期と判断する手順が示されています。小麦でも、この試し刈りによって、細麦の有無や充実度を判断します。

- 登熟ムラの回避:登熟は1日に2〜3%進むとされていますが、気象によって変化するため、特に登熟ムラがあるほ場ではこまめに試し刈りを行うことが重要です。

遅れ穂の登熟を待ちすぎると、早くに仕上がった穂の刈り遅れとなり全体収量や品質を落とすことがよくあるので注意しましょう。

収穫作業と乾燥調整における品質確保の留意点

成熟期を迎え収穫を開始した後も、収穫機の調整や乾燥処理が不適切だと、高品質な子実を損なうことになります。

①収穫機(コンバイン)の適切な調整

不適切なコンバイン作業は、子実に物理的な衝撃を与え、品質低下を招きます。

脱穀部の衝撃軽減:生籾や玄米は物理的衝撃によって傷付きやすく、損傷を受けると腐敗や乾燥時の胴割れ粒発生の原因となります。

- 扱ぎ胴回転数は指示回転数とし、扱ぎ深さを深くしすぎず(できるだけ浅くして)、適正なファン風量調整で収穫します。立毛中に胴割れが発生している場合は、脱穀時の衝撃を小さくするため、作業速度を落として作業しましょう。

- 脱ぷ粒の確認:脱穀部のわら量が突然少なくなった場合や、扱ぎ胴(シリンダ)の回転数が高い場合に完熟した籾に過大な摩擦や衝撃力が加わると、脱ぷ粒(籾殻が外れること)が発生しやすくなります。脱ぷ粒は品質低下要因となるため、グレンタンク中の脱ぷ粒の有無を時折観察します。

- 異品種混入の防止:品種が切り替わる際は、コンバインの機内をよく清掃し、異品種混入(コンタミ)を避ける必要があります。

②乾燥作業と水分管理の徹底

乾燥作業は、最終的な容積重や貯蔵性を左右します。

- 目標水分:最終的に玄米水分が14.5〜15.0%になるよう均一に仕上げます。

- 乾燥温度の調整:

◦ 乾燥初期(籾水分25%以上)は品質低下を考慮し、熱風温度40℃未満で乾燥し、水分が25%未満になってから通常の熱風温度で乾燥させます。

◦ 立毛中に胴割れが発生した場合は、乾燥によって胴割れの度合いが進行することがあるため、乾燥温度を低く設定し乾燥速度を下げます。 - 異臭クレームの回避:乾燥機は使用前に整備し不完全燃焼のないようにし、乾燥機の表示水分計だけに頼らず、仕上げ水分を米麦水分計でチェックするなど、適切な使用を心がけ、異臭クレームの発生を防ぎます。

よくある質問(FAQ)

- 忙しいので追肥を1回で済ませたいのですが、「基肥一発施肥」はどうですか?

-

近年、緩効性肥料を使った「基肥一発施肥」という省力化技術も開発されています。追肥作業が不要になるメリットは大きいですが、生育期間中の細かな調整が難しくなるデメリットもあります。特に、地力や気象条件によって生育が大きく変動する圃場では、追肥でコントロールする従来の方法に分があります。まずは小面積で試してみて、ご自身の経営スタイルや圃場の特性に合うかを見極めることをお勧めします。

- 春先に茎数が思ったより増えませんでした。今からでも間に合いますか?

-

間に合います。融雪後できるだけ早い時期に、速効性の窒素肥料(硫安など)を追肥することで、春分げつの発生を促すことができます。ただし、追肥が遅れると有効な穂になりにくいため、タイミングが重要です。まずは圃場をよく観察し、普及センターなどに相談しながら、適切な量を判断しましょう。

- 強風で小麦が倒伏してしまいました。何かできることはありますか?

-

倒伏してしまった場合、完全に元に戻すのは困難ですが、被害を最小限に食い止めるための対策はあります。もし穂が出る前の倒伏であれば、ケイ酸を含む葉面散布剤などが茎の再起立を助ける場合があります。また、品質低下を防ぐため、収穫適期を見極め、できるだけ早く刈り取ることが重要です。倒伏した小麦は乾燥しにくいため、コンバインの速度を落とし、丁寧な収穫を心がけてください。

- 新品種の「きたほなみR」は、どこで手に入りますか?

-

「きたほなみR」は2025年に北海道の優良品種に認定された新しい品種です。種子の供給については、お近くのJA(農協)や種苗を扱う業者にお問い合わせください。縞萎縮病の発生が見られる圃場では、来年度以降の作付け計画に組み込むことを強くお勧めします。

- 海外の精密農業に興味があります。北海道でも導入できますか?

-

導入可能です。すでに道内でも、ドローンや衛星を活用したセンシング技術や、可変施肥に対応した作業機などを導入している先進的な農家や法人が出始めています。初期投資はかかりますが、肥料コストの削減や収量の安定化といったメリットは大きいです。地域の普及センターや、スマート農業技術を扱う企業などが開催するセミナーに参加し、情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。

まとめ:茎数で制御する「攻め」の肥培管理へ — 北海道農業の未来を拓く

ここまで、1万文字以上にわたり「きたほなみ」の肥培管理について、播種から収穫までの一貫したロジックをお伝えしてきました。最後に、これからの北海道農業において、私たちが目指すべき「勝てる小麦経営」の核心を3つのポイントで再定義し、この記事を締めくくりたいと思います。

「秋は工場建設、春は稼働率向上」のメリハリ管理

きたほなみ栽培の勝敗は、「秋と春の役割分担」をどこまで徹底できるかにかかっています。

- 秋の役割:「収量を生み出す工場(茎数・根群)」を建設する期間。目標茎数(800〜1,200本/m²)を確保しつつ、窒素を絞る勇気を持ってガッチリとした基礎(根)を作ります。

- 春の役割:建設した工場の「稼働率(歩留まり・品質)」を高める期間。無駄なライン(無効分げつ)を整理し、精鋭の穂に栄養を集中させて製品(子実)の品質を極めます。

「なんとなく毎年同じ施肥」から脱却し、このメリハリを意識するだけで、倒伏リスクは劇的に下がり、収量は安定します。

窒素を「入れる」から「効かせる」経営への転換

肥料価格の高騰や環境負荷への配慮が求められる今、ただ漫然と肥料を投入する「足し算の農業」は限界を迎えています。

これからは、土壌診断という「健康診断」を基に、圃場のポテンシャルを正確に把握し、必要なタイミングで、必要な量だけを的確に与える「窒素を効かせる」管理が不可欠です。

「カルシウムで土台を整え、ケイ酸で防御力を上げ、窒素で実利を取る」。この戦略的なアプローチこそが、コストを最適化しつつ利益を最大化する、持続可能な農業経営(サステナブル・アグリカルチャー)の実践そのものです。

【耳で学ぶ】明日からの土壌談義、一緒に始めませんか?

長い記事にお付き合いいただき、本当にありがとうございました!

内容は理解できたけど、他の農家はどうしてるんだろう?

もし今、そう感じているなら、ぜひ私のポッドキャストを覗きに来てください。

この番組は、いわば「ラジオの中の勉強会」。北海道で頑張るあなたと同じ仲間たちの悩みや成功事例を共有しながら、明日からの農業がもっと面白くなるヒントを配信しています。

作業の合間やコーヒーブレイクに、ぜひ気軽に再生してみてください。きっと、新しい発見があるはずです。

各種プラットフォームでマルチ配信中です。『土壌医あさひ_農業トーク』と検索してみてください。

私も日々、自己研鑽しています。一緒に農業経営の勝ち筋を考えていきましょう!!